@anamarjona

El 23 de junio Colombia recibió una de las noticias más importantes de las últimas décadas: el gobierno y las FARC—la guerrilla más vieja del continente—llegaron a un acuerdo para el cese al fuego bilateral. Aunque, como lo han explicado muchos medios (por ejemplo La Silla Vacía aquí y aquí), aún faltan varios puntos de la agenda por ser acordados, es casi un hecho que, en unas semanas, finalmente se firmará el acuerdo de paz. Por lo tanto, si la Corte Constitucional lo aprueba, los colombianos tendremos la responsabilidad de refrendar este acuerdo en un plebiscito. Mi voto será, sin duda alguna, a favor del acuerdo.

En esta entrada no voy a discutir las virtudes del proceso. Como lo han resaltado muchos analistas nacionales e internacionales, el acuerdo incluye reformas que el país debería haber llevado a cabo hace décadas, como la formalización de la tierra y los programas de desarrollo con enfoque territorial. Además, pese a tratarse de una guerra tan larga, hace innovaciones sin precedentes en materia de justicia transicional.

Tampoco voy a discutir las limitaciones del acuerdo que, desde luego, existen. Por ejemplo, aunque habrá penas, no serán las que la mayoría del país quisiera.

En lugar de debatir las virtudes y limitaciones del acuerdo, quiero dedicar esta entrada a pensar en cuál sería la alternativa; algo sobre lo que los detractores del proceso poco hablan. ¿Qué pasaría si la negociación terminara y no hubiera acuerdo?

Después de dedicar 15 años a investigar cómo se vive el conflicto en los territorios donde operan actores armados, tengo claro que nuestra guerra ha sido aún más dolorosa y trascendente de lo que solemos pensar. Además de sus millones de víctimas, la guerra ha dejado un país donde la vida social, económica y política ha sido marcada por el autoritarismo de grupos armados que han gobernado muchos de los territorios bajo su control. La guerra ha afectado nuestra democracia imperfecta y ha dictado demasiadas veces las prioridades de las campañas presidenciales, dejando de lado reformas urgentes. Ha transformado la manera en que nos relacionamos con nuestros compatriotas; nuestra cultura; nuestra relación con el estado. La guerra ha disminuido nuestra capacidad de reaccionar ante la violencia y el dolor ajeno; ha menguado nuestra empatía—ese importante cemento para la vida en sociedad.

Medir los costos de la guerra es sumamente difícil. No sólo porque los datos sobre víctimas suelen tener problemas, sino porque hay muchos costos que difícilmente podemos observar o estimar. Difícilmente podremos medir, por ejemplo, qué tanto ha impactado la guerra a nuestras instituciones y nuestra cultura; qué tanto crecimiento económico perdimos; o cuál fue el impacto en el tejido social.

Sin embargo, propongo un ejercicio muy simple para pensar en los costos que tendría, en este punto, buscar un acuerdo mejor con las FARC.

Según los datos del Centro de Memoria, cada año de guerra entre 1958 y 2012 le dejó al país, en promedio, 4,039 colombianos muertos; 87,000 desplazados; 500 secuestrados… La lista sigue y sigue. Incluye víctimas de violencia sexual, ataques terroristas, robo de tierras, desaparecidos.

El último proceso fallido de paz fue el que tuvo lugar bajo el gobierno de Pastrana. Después de tres años de negociaciones, el proceso fracasó en 2002. El siguiente proceso, bajo el gobierno de Santos, comenzó en 2011, nueve años después. Si el acuerdo con las FARC fracasara hoy, y a las partes les llevara más o menos el mismo tiempo volver a sentarse a la mesa de negociación, podríamos volver a hablar de paz en el 2025.

¿Qué pasaría entre el 2016 y el 2025? Aunque las cifras del Centro de Memoria incluyen a las víctimas de todos los bandos, dada la intensidad del conflicto entre las FARC y el estado y los paramilitares, podemos tomar los 52 años anteriores de guerra como un punto de referencia. Estaríamos hablando entonces de algo así como 30,000 más muertos; 780,000 más desplazados; 4,500 más secuestrados. Habría también muchas más comunidades viviendo el horror de la guerra; muchos más efectos nefastos sobre nuestras instituciones y nuestro tejido social; muchos más recursos malgastados en matarnos, en lugar de en mejorar cómo vivimos. En fin, muchas más heridas, más profundas y más difíciles de sanar.

¿Valdría la pena esperar nueve años, con todo el horror que dejarían, para buscar un mejor acuerdo?

Todos los acuerdos posibles tendrían fallas porque siempre se trataría de eso, de acuerdos. En todos habría habido que negociar, pues ningún gobierno logró someter a las FARC por la vía militar—ni siquiera Uribe, con una popularidad sin precedentes y el apoyo militar y económico de Estados Unidos. Las negociaciones implican concesiones y ningún acuerdo sería la excepción.

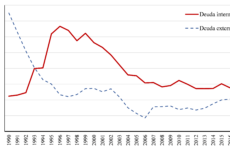

El acuerdo con los paramilitares, por ejemplo, tuvo importantes falencias. Entre otros, no se desmontaron las estructura políticas paramilitares y un porcentaje no desdeñable de desmovilizados formaron bandas criminales o ingresaron a ellas. Pero la mayoría de los análisis sugieren que la violencia decayó. El reto ha sido, y seguirá siendo, corregir los fallos de ese proceso sobre la marcha.

Las críticas al proceso de paz, como a cualquier decisión relevante para el país, eran necesarias. Muchas de las voces que cuestionaron cómo se negociaba y qué se negociaba ayudaron a mejorar el proceso. Pero el tiempo para criticar el contenido del acuerdo ya pasó. Ahora tenemos que rodear el acuerdo porque no hay otro sobre la mesa y, para llegar a uno alternativo, tendríamos que vivir más años de guerra. Tendríamos que negociar otra vez y, con seguridad, ese acuerdo futuro tampoco sería perfecto. Ahora tenemos un acuerdo. Es un buen acuerdo que nos abre una posibilidad para empezar a construir un país en paz. Pero los retos son enormes y es allí, en cómo asumimos esos retos, donde deberíamos poner toda nuestra energía.

Este acuerdo no va a traer la paz al país. La guerra con las BACRIM seguirá y, mientras exista la guerra contra las drogas, seguramente seguiremos enfrentándonos a ejércitos privados que defienden sus ganancias. Pero el acuerdo sí sacará de la guerra al actor (no estatal) más fuerte. Aunque es posible que algunos desmovilizados se dediquen al crimen, como pasó con los paramilitares, la verificación internacional hará difícil que, como grupo, las FARC sigan usando las armas. El reto es trabajar por una reintegración exitosa.

Hemos dejado pasar varias oportunidades de llegar a un acuerdo no solo con las FARC sino con otros grupos guerrilleros. No dejemos pasar otra. Las negociaciones llevan tiempo; con frecuencia fracasan; y son costosas. Independientemente de cuáles sean nuestros reparos sobre el acuerdo que está a punto de firmarse, tenemos que ser conscientes de que no hay otro acuerdo sobre la mesa y, si votamos para que no se implemente, pasarán años antes de que tengamos otro acuerdo que podamos considerar. Y mientras ese nuevo acuerdo llega, la guerra con las FARC seguirá haciendo estragos.

¿Cuántos muertos estaríamos dispuestos a aceptar para buscar un acuerdo mejor? Yo, ninguno. Ni uno sólo.

De acuerdo completamente, prefiero una paz imperfecta, llena de cosas por hacer y a la que hay que hacerle críticas a una guerra perfecta, donde prima el odio y la muerte. Solamente la esperanza de la paz, me ilumina la mirada y puedo ver más lejos.