Por Juan F Vargas y Leopoldo Fergusson

La idea de que la democracia es un antídoto para la guerra es atractiva: si las disputas se pueden llevar a la arena política en un contexto donde todos tenemos voz y voto, ¿por qué habríamos de pelear por imponer nuestras preferencias?

En efecto, conceptualmente, el acceso al poder a través de elecciones democráticas, así como su alternancia periódica, deberían reducir los incentivos para expresar desacuerdos políticos de manera violenta y canalizar las opiniones divergentes a través de mecanismos institucionales. Además, la relación inversa entre democracia y violencia también tiene soporte empírico: bajo ciertas condiciones, los países con democracias consolidadas tienden a tener una menos incidencia de conflictos internos.

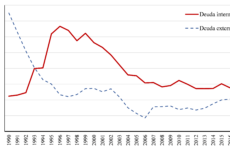

Colombia es un país extraño. Por un lado, desde su independencia a principios del siglo XIX y con pocas excepciones, ha sido mucho más democrático que la mayoría de países en desarrollo. La única experiencia autocrática en 200 años de independencia en Colombia ocurrió entre 1953 y 1957, cuando el poder estuvo en manos del General Rojas Pinilla. Por otro lado, durante el mismo periodo, Colombia ha sido uno de los países más violentos del mundo. Solo durante el siglo XIX el país experimentó nueve guerras civiles, y en el siglo XX hubo dos conflictos internos particularmente prolongados. El último de ellos, todavía activo, comenzó en la década de los sesenta con la conformación de los grupos guerrilleros FARC y el ELN. A pesar del acuerdo de paz firmado en 2016 entre el gobierno colombiano y las FARC, la violencia continúa siendo uno de los principales problemas de Colombia.

En el capítulo sobre Colombia que escribimos para el libro Roots of Underdevelopment: A New Economic (and Political) History of Latin America and the Caribbean, editado por Felipe Valencia-Caicedo, estudiamos con un enfoque de economía política el porqué de la paradoja colombiana. Nuestro análisis enfatiza dos razones por las cuales varias de las reformas democráticas más ambiciosas de los últimos 200 años no han podido reducir el conflicto y, en algunos casos, de hecho lo han exacerbado.

La primera razón es que, históricamente y hasta la década de los ochenta, la mayoría de instancias de conflicto político en Colombia fueron de naturaleza horizontal (por ejemplo, los conflictos partidistas) y no vertical (por ejemplo, los conflictos distributivos o de clase). En este tipo de casos, las instituciones democráticas reducen más efectivamente el conflicto si proveen instancias de reparto del poder que si promueven redistribución económica. Para ilustrar este punto, estudiamos la reforma democrática más ambiciosa que se llevó a cabo en Colombia en el siglo XIX: la promulgación del voto universal masculino como consecuencia de la constitución de 1853.

Durante el siglo XIX Colombia experimentó conflictos políticos constantes, con revueltas y motines frecuentes en las regiones, cuatro golpes de estado y nueve guerras civiles de alcance nacional. En efecto, en la Colombia post independentista la institución política predominante era la regla de la mayoría, que favorecía la monopolización del poder por parte del partido ganador y excluía completamente a la oposición. Por tanto, la violencia se constituyó en la principal estrategia de la oposición de turno para competir por rentas políticas, hasta el punto que los partidos políticos (Liberal y Conservador) eran también en parte organizaciones militares.

Sin embargo, en 1853 se promulgó la Constitución de la Nueva Granada, que abolió la esclavitud así como cualquier requisito de votación (distinto del sexo y la edad) para votar. Esto efectivamente hizo que el país pasara de tener un sufragio restringido por requisitos de riqueza y alfabetismo, a tener uno universal (aunque masculino) que incluyó a los antiguos esclavos (ahora libres). Esto le permitió a los partidos políticos reclutar votantes en vez de soldados, compitiendo por tanto en la arena democrática antes que en el campo de batalla.

Si bien esta reforma logró reducciones importantes en la violencia política, desafortunadamente solo duró 10 años. En 1863 se promulgó una nueva constitución, la de Rionegro, que con un enfoque federal permitió que cada estado definiera el alcance de su propio sufragio. Esto empoderó las distintas élites locales y, en casi todos los casos, se reestablecieron los requisitos de riqueza y alfabetismo previos a la constitución de 1853. La violencia en los estados revisionistas volvió a aumentar, mientras que en el estado de Magdalena, que mantuvo el sufragio universal y bajó la edad de votación de 21 a 18, esta cayó aún más que en la década anterior.

Este ejemplo ilustra cómo reformas ambiciosas y bien intencionadas no son capaces de cambiar el equilibrio político si fallan en atacar las causas fundamentales de los problemas sociales. En efecto, las guerras civiles de la Colombia del siglo XIX eran conflictos partidistas exacerbados por instituciones políticas que, aunque democráticas, eran excluyentes de las minorías. En casos como este, en los que el conflicto político tiene una naturaleza horizontal, la extensión del derecho al voto (que beneficia a grupos sociales excluidos con criterios verticales) es insuficiente para reducir la violencia en forma permanente. Otros aspectos, como la capacidad de la democracia de ofrecer mecanismos para el reparto de poder, serían más relevantes para la contención de la violencia.

Adicionalmente, las instituciones de reparto de poder necesarias para evitar el conflicto deben ser lo suficientemente generales para anticipar cambios en la identidad y la composición de las fuerzas políticas. En efecto, el paso del tiempo cambia y complejiza la identidad política de los grupos de poder de una sociedad. Por lo tanto, las reglas para distribuir el poder deben evitar ser personalistas, en el sentido de estar basadas en la identidad de partidos pre-existentes. Colombia cayó en esta trampa durante buena parte del siglo XX, cuando las reformas que promovieron el reparto de poder tuvieron un éxito limitado y corto.

Para ilustrar este punto, nuestro capítulo discute otro momento histórico de la democracia colombiana: la Hegemonía Conservadora. En 1885 el Partido Conservador retornó al poder y promulgó una nueva constitución para reversar las reformas federales y progresistas que el Partido Liberal había implementado desde 1863, incluyendo la promoción del libre comercio y la separación estado-iglesia. El revisionismo católico de los conservadores, aunado al fraude en las elecciones de 1898 y a una crisis económica de grandes proporciones que se desató por la caída del precio internacional del café, fueron el caldo de cultivo para que en 1899 estallara una nueva guerra civil, la más intensa y larga hasta ese momento. La Guerra de los Mil Días duró tres años y dejó el país destruido y en la quiebra.

Para evitar nuevos ciclos violentos, en 1905 el presidente Rafael Reyes, un conservador moderado, cambio el sistema político a través de una reforma constitucional que abolió la regla mayoritaria e instauró un sistema de “voto incompleto”. Bajo la nueva regla electoral, dos tercios del Congreso irían al partido ganador, y un tercio al segundo (independientemente de la proporción de votos obtenido por cada uno). En ese entonces, esas proporciones correspondían aproximadamente a las fuerzas políticas conservadora y liberal, respectivamente. Así, el voto incompleto hizo que los conservadores transaran parte de su poder político por estabilidad. Además, en 1929 se adoptó un sistema proporcional en la medida en que el desarrollo secular del país hizo que el apoyo político de los liberales aumentara, sobrepasando su tercio asignado en el Congreso.

Estas medidas de reparto institucional del poder fortalecieron la democracia colombiana. Los ejércitos privados fueron reemplazados por coaliciones electorales y Colombia entró en el periodo pacífico más largo de su historia como nación, que duró casi medio siglo. En este sentido, las reformas que promovieron el reparto de poder de manera creíble fueron mucho más efectivas para reducir la violencia que la extensión del sufragio en un contexto de exclusión política enmarcado por la regla de mayoría. No obstante, por su característica personalista –basada en la identidad de los dos partidos tradicionales– los mecanismos de reparto de poder adoptados a principios del siglo XX en Colombia quedaron obsoletos frente a cambios en el contexto político.

Si bien el reparto proporcional (no personalista) del poder es una condición necesaria para la reducción del conflicto político, no es condición suficiente. De hecho, la segunda razón que enfatizamos en el capítulo es que el poder pacificador de la democracia depende en buena medida de la fortaleza institucional multidimensional de una sociedad. En efecto, cuando instituciones clave como el poder judicial o el ejército son débiles, la democracia no es capaz de cumplir su promesa de garantizar un reparto de poder justo y una inclusión política pacífica. Más aun, la debilidad institucional permite que el estado sea capturado por élites económicas o políticas que anteceden sus intereses particulares a los de la sociedad como un todo. El poder de estas élites para capturar las instituciones del estado se ve reflejado, por ejemplo, en la capacidad limitada de reformas democráticas que buscan empoderar a grupos tradicionalmente excluidos, especialmente si sus intereses se contraponen a los de la élite de turno.

Además, en entornos institucionales débiles, es factible que la respuesta de las élites tradicionales a la amenaza que supone sobre sus intereses la llegada al poder de novatos políticos se torne violenta. Este es un factor recurrente en la historia reciente de Colombia. Por ejemplo, tras el triunfo presidencial del Partido Liberal en 1930 se reintrodujo el sufragio universal masculino y se implementaron reformas redistributivas, incluyendo una reforma agraria ambiciosa (Ley 200 de 1936). Esto produjo nuevas tensiones y exacerbó la polarización entre liberales y conservadores. Poco después de que los conservadores retomaran el poder en 1946, el candidato presidencial liberal Jorge Eliecer Gaitán, un populista que prometía profundizar las reformas redistributivas adoptadas en la década anterior, fue asesinado. El descontento popular que generó el asesinato de Gaitán desencadenó una nueva guerra civil, conocida como La Violencia, en la que murieron entre 100 mil y 200 mil personas.

La Violencia terminó gracias a un acuerdo bipartidista mediante el cual liberales y conservadores se comprometieron a repartir el poder por partes iguales y a alternar la presidencia de Colombia durante veinte años a partir de 1958. Este acuerdo, llamado Frente Nacional, acabó con la guerra civil de la década anterior pero sembró la semilla para un nuevo conflicto interno, más intenso y prolongado. En efecto, El Frente Nacional le cerró la puerta a la participación política de sectores distintos a los dos partidos tradicionales, ambos representantes de las élites económicas y con diferencias ideológicas cada vez menos marcadas. En particular, las fuerzas políticas de izquierda perdieron cualquier posibilidad de participar del poder político, tanto en el ámbito nacional como en el local.

La exclusión de la izquierda democrática causó en buena medida la conformación, a mediados de los sesenta, de las FARC y el ELN, los dos grupos guerrilleros más grandes e importantes en la historia de Colombia. La expansión territorial de las guerrillas significó el aumento de la violencia en buena parte del territorio colombiano, a la vez que las prácticas políticas excluyentes del Frente Nacional persistieron después de su finalización formal en los años setenta.

Motivado por el aumento de la violencia, a principios de los ochenta el presidente Belisario Betancourt decidió negociar con los insurgentes y esto llevó a la creación de mecanismos de participación política para grupos previamente excluidos. Tal vez el más importante de ellos fue la aprobación, en 1986, de la elección popular de gobernadores y alcaldes en todo el territorio colombiano, removiendo así la potestad del presidente de nombrarlos discrecionalmente. Esto abrió la puerta para la participación de nuevos movimientos políticos, varios con ideología de izquierda. Esto, por supuesto, significó una amenaza para los intereses de élites económicas y políticas tradicionales.

La respuesta violenta fue inmediata. Por ejemplo, en lugares donde la izquierda ganó elecciones locales, las élites tradicionales se aliaron con ejércitos paramilitares ilegales para recobrar el poder en las elecciones subsiguientes. El caso de la Unión Patriótica, el ala política de las FARC fundada en 1986, es elocuente. Después de varios triunfos iniciales en alcaldías locales, de obtener más de 350 sillas en los consejos municipales y de elegir nueve congresistas, los grupos paramilitares exterminaron a las FARC, asesinando cientos de activistas incluyendo cuatro congresistas y dos candidatos presidenciales.

Esto solo puede ocurrir en una sociedad donde el acceso a la violencia por parte de las élites de poder es fácil y barato, donde los ejércitos paramilitares que hacen el trabajo sucio están aliados con el ejército, y donde las instituciones que deben asegurar el imperio de la ley también son cómplices. En sociedades con este nivel de debilidad institucional, reformas democráticas ambiciosas y bienintencionadas, que explícitamente buscan reducir el conflicto social, pueden en cambio crear los mecanismos para su escalamiento y consolidación. En este sentido, la violencia no solo es difícil de controlar sino que le genera rentas políticas a segmentos poderosos de la sociedad que, por tanto, tienen incentivos a que el conflicto persista. La historia reciente de Colombia ilustra este punto en forma elocuente a través de episodios infames como la parapolítica o los mal llamados falsos positivos.

A manera de conclusión, nuestra interpretación de la excepcionalidad colombiana en la cual la democracia y la violencia coexisten y evolucionan de forma conjunta como un fenómeno explicado por la falta de mecanismos institucionales de reparto del poder que sean adaptables a nuevas realidades políticas, y por la debilidad institucional generalizada que favorece la captura institucional por parte de grupos poderosos, también provee un marco conceptual para interpretar las dinámicas actuales.

En la última década, la apertura política en Colombia ha sido excepcional si se pone en perspectiva con los últimos 200 años de historia política. En 2016, y tras cuatro años de negociaciones, el gobierno y las FARC firmaron un acuerdo de paz que provee mecanismos de participación política para victimarios y víctimas, y que anuncia reformas estructurales que buscan reducir las causas objetivas de conflictos violentos en el territorio colombiano. Además, en 2022 Colombia eligió el primer presidente de izquierda en su historia como nación. Sin embargo, las élites tradicionales de poder se las han ingeniando para que el equilibro político se mantenga más o menos intacto. El acuerdo de paz se ha implementado solo marginalmente, la participación de las víctimas en el congreso fue bloqueada por los mismos congresistas, y la reincorporación a la sociedad de los antiguos guerrilleros de las FARC no se ha dado como esperaba. Muchos firmantes del acuerdo han sido asesinados, algunos de los desmovilizados retomaron las armas y formaron disidencias, y la violencia en los antiguos territorios controlados por las FARC ha arreciado en parte por la incapacidad y falta de voluntad del gobierno por llevar la oferta institucional a la periferia rural.

Para evitar que la democracia (incipiente) y la violencia sigan siendo el sello característico de la Colombia de las próximas décadas, es oportuno entonces llegar a consensos para modificar las dos condiciones que resaltamos en este escrito de manera estructural y creíble..