Por Marc Hofstetter

Esta historia comienza en un peaje en una carretera colombiana. Llegando a la caseta de pago, cuando ya solo queda un vehículo delante mío antes de realizar el pago, hay un funcionario con un aviso portátil de “PARE” que, cuando llego a su altura, baja frente a mi vehículo, cual juez de línea marcando un fuera de lugar en un partido de fútbol. Su misión parece apuntar a garantizar que haya unos cinco metros de distancia entre mi vehículo y el que está pagando. Cuando este último arranca, termina mi posición de fuera juego y comienza la del vehículo a mis espaldas a quién con precisión detiene con el mismo gesto, para que guarde esa rigurosa distancia. No puedo dejar de pensar, mientras veo que en cada carril que lleva a una caseta del peaje hay uno de estos jueces de línea, en las estadísticas de productividad colombianas.

La historia sigue, ahora en bicicleta, en un soleado domingo bogotano. Quiero dejar la bicicleta atada en el parqueadero de un supermercado. No existe un espacio donde pueda simplemente atar mi bicicleta a una barra; tampoco puedo pagar por el servicio de parqueo. Lo que hay es una jaula gratuita para guardar bicicletas. Pero no la puedo guardar yo personalmente sino que debo entregarla a un vigilante—esa figura preponderante de la vida urbana colombiana—quién la almacena en la jaula. El proceso requiere hacer una larga fila de usuarios para interactuar con el vigilante quién, además de guardar las bicicletas, ha de llenar un formulario donde anota las características de las mismas y los datos del ciclista debidamente contrastados con la tarjeta de identificación (¡sí, una vez fui sin documentos y comprobé que el espacio no es accesible para indocumentados!). No puedo dejar de pensar, tras diez minutos invertidos en el proceso, mirando al vigilante llenar planillas y movilizar bicicletas, en las estadísticas de productividad colombianas.

Al entregar la bicicleta (proceso que en mi caso es más demorado que para el cliente promedio porque requiere varias rondas de interacción para traducir mi nombre y apellido al encargado a la dichosa planilla), llega una noticia: en la jaula no guardan cascos. —Pero no se preocupe—me dice el vigilante—aquí a la vuelta hay unos casilleros donde los puede guardar. Me asomo a los casilleros y mientras los analizo tratando de desentrañar cómo se abren (pensando que, como en muchos casilleros públicos, la llave se retira insertando alguna moneda) se acerca otro vigilante, mujer esta vez, quién me informa que ella es la que abre los casilleros, que estos sí tienen un costo y que debo llevar un ficha para al regreso entregarla y recuperar mi casco. No puedo dejar de pensar, mientras la veo guardar el casco en mi casillero personal, que no debo tocar, y buscar una ficha para entregarme, en las estadísticas de productividad colombianas.

Al terminar de pagar mi compra, poca cosa—pan y leche—, me intercepta dentro del supermercado en el umbral de la puerta, otro vigilante. Este está encargado de certificar la honorabilidad de cada cliente. Sin ese certificado no se puede salir del establecimiento. Este vigilante demanda la factura de la compra, la mira con gran interés y atención, vuelve una y otra vez la mirada de la tirilla de papel a los productos que cargo y logra, con ese escáner ocular desarrollado con muchas horas de entrenamiento, verificar la correspondencia entre mi compra y la lista de productos de la factura. Establecida mi honorabilidad, procede a certificarla a través de un garabato único plasmando sobre la tirilla de papel. No puedo dejar de pensar, mientras lo veo entregarme el certificado con gestos que parecen aprobar mi buen comportamiento, en las estadísticas de productividad colombianas.

Salgo a la soleada mañana bogotana pensando que debo visitar otra vez a mi amiga, la de los cascos, luego volver donde mi amigo encargado de la jaula de los caballitos de acero, explicarle de nuevo que no, que no me llamo ni Omar, ni Marta, ni Mario, y pedir de vuelta la planilla para firmar el retiro de mi bicicleta previo proceso de escaneo que verifica la correspondencia entre la bicicleta que le señalo y los datos consignados en la planilla.

Esas cuatro tareas—las del juez de línea del peaje, el guarda de la jaula de bicis, la encargada de los cascos y el notario de la honorabilidad de los clientes—tienen varios elementos en común.

El primero que salta a la vista de un economista tiene que ver con el valor agregado de esos servicios (que luego irán en el numerador de los cálculos de productividad). Ese valor agregado es cercano a cero y con certeza el tiempo de esos cuatro trabajadores tiene mejores usos.

El segundo elemento, algo sorprendente, es que se trata de cuatro trabajadores que con muy alta probabilidad tienen un contrato laboral formal y les están pagando al menos un salario mínimo (¿ridículamente alto?).

El tercer elemento en común es la desconfianza en el prójimo que, especulo, “justifica” esos cargos: el juez de línea me mantiene lejos de la caseta de pago, supongo que para evitar que pase sin pagar mientras la barra vuelve a su lugar tras el pago de mi antecesor; así mismo, imagino que el guardián de la jaula, la asesora de casilleros y el notario de la honorabilidad los deben haber contratado pensando que, en su ausencia, me llevaría una bicicleta ajena, haría mal uso del casillero y me marcharía del supermercado sin pagar la leche.

El cuarto elemento que comparten es que todos esos empleados pertenecen a empresas privadas (el peaje de marras es una concesión). No se trata por tanto de una inflada burocracia estatal sino decisiones empresariales privadas.

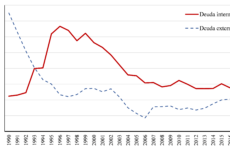

¿Por qué contrataría una empresa privada a trabajadores formales para emplearlos en actividades que reportan tan bajo valor agregado? Un economista esperaría que la empresa contrate trabajadores en la medida en que estime que los retornos que recibe de estos superan los costos. ¿Si el valor agregado es cercano a cero qué retornos estiman esas empresas de esas contrataciones? Mi hipótesis es que tienen una valoración alta (y equivocada) de los retornos de lidiar con la desconfianza. Y por el lado de los costos de esas contrataciones, llegamos al quinto y último elemento común de esos trabajadores: sus jornadas laborales legales son de 48 horas a la semana y exceden en 20% las recomendaciones de hace más de medio siglo de la OIT, una legislación que parece tener efectos literales sobre las horas efectivamente trabajadas por semana:

La desconfianza (que aumenta la percepción sobre los retornos de unas tareas inútiles) y las extensas jornadas laborales (que abaratan los costos de pagar por esos servicios) son una compañía inseparable de un paseo en bici o en carro por Colombia. Y son también un eslabón escondido y poco explorado de nuestra persistente baja productividad.

Twitter: @mahofste