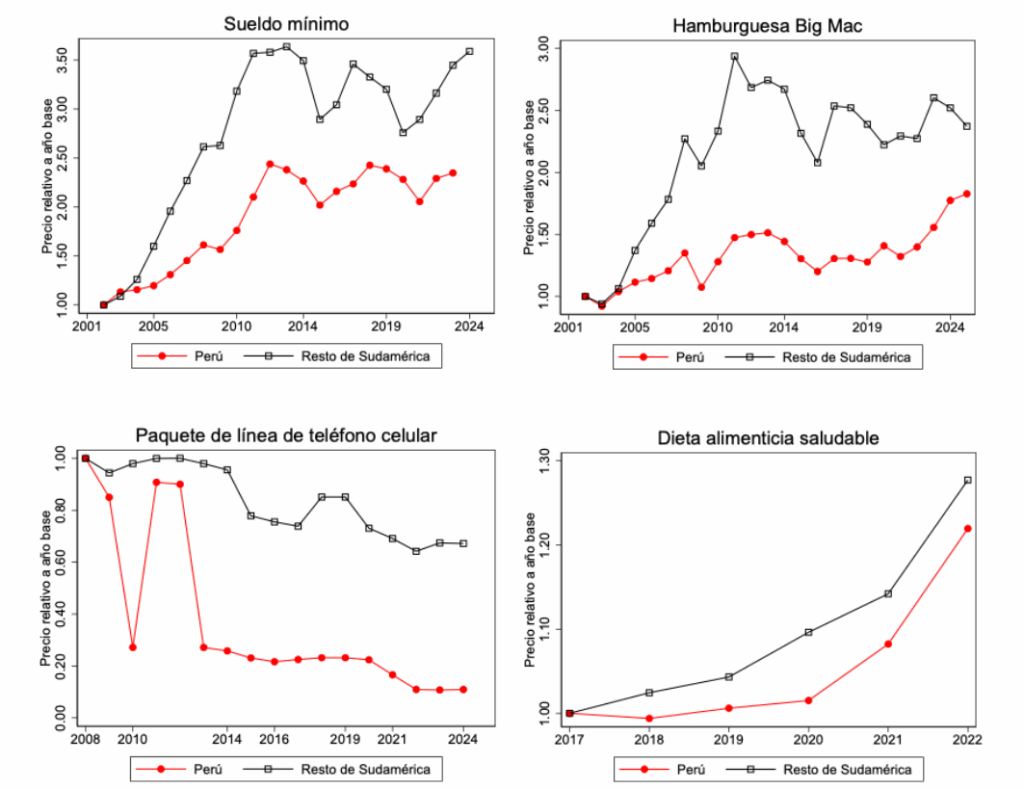

El Perú es un país de precios bajos. A esa conclusión se llega al analizar la trayectoria comparativa de series de precios peruanos disponibles en fuentes públicas, expresadas en dólares, dentro del subconjunto de países sudamericanos. En concreto, en años recientes los precios en dólares de varios factores y productos clave con relación a países comparables indexados con respecto al precio al inicio de la trayectoria han subido menos en el Perú, o han bajado más. Por un lado, el sueldo mínimo legal – un precio determinado políticamente que representa el umbral del empleo formal – se disparó en décadas recientes, pero en el Perú ha subido menos que en países comparables; lo mismo se observa en el precio de la hamburguesa Big Mac. La evolución medida en un intervalo más breve de años muestra también un claro rezago en el crecimiento del precio (a paridad de poder de compra) de una dieta saludable para el caso peruano. Finalmente, el paquete de una línea de teléfono celular estándar se ha abaratado dramáticamente en el Perú, mucho más que en países similares. Al estar expresados en dólares, los precios no reflejan simplemente que la inflación en el Perú sea menor, aunque claramente la inflación es menor porque los precios en el Perú suben menos que en otros lados. Sin llegar a demostrar que los salarios reales en el Perú hayan subido más que en otros países, los ejemplos sugieren que en el Perú se gana menos y se gasta menos.

¿Por qué interesan los precios al pensar en la inteligencia artificial (I. A.) en la economía? Porque tener una noción clara sobre qué tipo de país es el Perú – un país en el que las empresas de negocios requieren constantemente ofrecer precios bajos para conservar a su clientela o ampliarla – es un paso clave para entender qué tipo de rol jugará la I. A. en el desarrollo económico peruano.

Conceptualmente [1], sabemos que las empresas tienen apenas dos formas básicas de generar valor económico: diferenciar el producto o reducir los costos. La I. A., como tecnología, podría ayudar a incrementar la diferenciación de los productos de las empresas, de tal forma que el público consumidor les asigne una mayor valoración y pague más por ellos. Pero históricamente parece haber habido muy poco de esa estrategia en nuestro país, más acostumbrado a precios bajos y valoración probablemente baja también.

En cambio, la batalla frontal de la I. A. en el Perú probablemente consistirá en ayudar a las empresas a bajar costos, de manera que los precios bajos puedan mantenerse o acentuarse, dejando suficiente ganancia residual para los accionistas y cubriendo a una clientela más amplia a través de la expansión de la oferta. Incluso en este frente, debido a que en el Perú los salarios son comparativamente bajos, la I. A. no tendrá un retorno económico demasiado alto al intentar reducir costos laborales, si la tecnología se emplea para reemplazar el trabajo de operarios con baja productividad y sueldo bajo. Por tanto, el mayor riesgo representado por la I. A. será reemplazar a los pocos trabajadores bien pagados cuya contribución marginal sea sustituible por la máquina. El estudio comparativo de cuántos empleos en el Perú están amenazados por la I. A. generativa arroja un relativamente bajo nivel de riesgo [2].

El potencial de la I. A. en el caso peruano

Para beneficiarnos de la I. A., conviene que revisemos factores subyacentes clave. Primero, la inteligencia humana. Un estudio reciente muestra que el coeficiente intelectual promedio del Perú es comparable al de EE. UU. Si ese estimado es fidedigno, entonces la predisposición natural del habitante promedio del país no debería ser una limitante. Sin embargo, también sabemos que el nivel educativo promedio de la nación es comparativamente más bajo, como lo muestran los resultados de la prueba PISA para estudiantes escolares. Por tanto, la predisposición natural no viene acompañada, en promedio, por una adecuada valoración de la educación por parte del público ni por una oferta competente por parte de los sectores privado y público. Para florecer en el Perú, la I. A. lidiará con un público inteligente, pero deficientemente educado.

El siguiente paso para evaluar el potencial de la I. A. será determinar la capacidad digital del Perú. En este sentido, un reporte reciente [3] que cubrió 67 países en sus capacidades digitales determinó que el Perú ocupaba el puesto 63: un resultado nada halagador. El reporte resalta positivamente la educación superior y, deficientemente, las habilidades digitales y la capacitación de empleados en el caso peruano.

Además de individuos y técnicas, el aprovechamiento de la I. A. requiere una gran cantidad de datos sistematizables. En este sentido, el Perú también ha sido evaluado en la dimensión de acceso a datos abiertos y ocupa el puesto 63 entre 198 países. Algunas de las recomendaciones brindadas por el evaluador incluyen la deseabilidad de datos más desagregados y la publicación de series de tiempo más recientes, aunque en general, los puntajes del Perú en el rubro de estadísticas económicas son notables. Así, el Perú es un país con buena cantidad de datos agregados disponibles para un análisis más profundo para la toma de decisiones. El esfuerzo del estado peruano por llegar a ese nivel ha sido muy meritorio. Por su parte, las empresas peruanas están en un momento de transición, pensando cómo desarrollar sus repositorios digitales para ponerlos en valor.

Un frente poco discutido: I. A. y la voluntad

Incluso si las condiciones para cultivar la I. A. mejoraran dramáticamente en el Perú, nos toparemos con una barrera de la cual se habla poco en economía. Sabemos que la ciencia económica se define como el área del conocimiento dedicada a resolver problemas de escasez aplicando la racionalidad [4]. Desde ese prisma, la I.A. puede concebirse como una ayuda ventajosa: facilitará la adquisición de reglas de decisión que señalen caminos hacia la optimalidad. De hecho, los académicos han mostrado que, cuanto más se investiga o documenta una realidad económica en un ambiente sofisticado, las decisiones de los agentes económicos que aprovechan esas investigaciones o resultados cuantitativos en la práctica se alinean más [5]. Sin embargo, en el contexto de países en desarrollo, se ha documentado la existencia de barreras a la adopción de una práctica, incluso si se prevé que ella puede ser beneficiosa [6]. Esas barreras no son puramente institucionales o impuestas por el entorno: hay un aspecto humano que cierra las puertas al progreso.

Dicho de otra forma, la I. A. puede sugerir caminos económicamente muy atractivos, pero que eventualmente el individuo o el empresario no perseguirá. ¿Es esta una falla de la racionalidad? Conforme la I. A. avance, habrá menos fallas obvias de racionalidad. Confrontaremos entonces el muro de la realidad humana: no todo en la vida es inteligencia o raciocinio. Existe también la voluntad humana, cualidad espiritual crucial para la toma de decisiones. Económicamente, no se habla de la voluntad e incluso se le podría considerar un concepto gaseoso. Sin embargo, filosófica y antropológicamente, la voluntad es una potencia humana ampliamente estudiada en el pensamiento occidental y tienen que ver con la libertad del ser humano para tomar acción, controlando sus propios actos y buscando aquello que su raciocinio le sugiere. No argumento que el único obstáculo para el impacto positivo de la I. A. en el Perú sea el pobre uso individual de la voluntad y la libertad: existen otros factores institucionales y sociológicos que retrasarán la adopción y diversos beneficios. Sin embargo, el último muro de contención de cualquier política potencialmente ventajosa es que el individuo libremente quiera abrazarla: en ese sentido, la voluntad personal para emprender cambios económicos positivos juega un rol crucial.

Sin moldear adecuadamente la voluntad, entonces las ayudas o guías intelectuales externas para tomar una buena decisión serán insuficientes y no conducirán a un mejor equilibrio. Tenemos amplio conocimiento de las fórmulas para llegar a un mayor bienestar, pero no obedecemos a esas recetas. Por ejemplo, el Perú adolece de un rezago familiar y educativo muy difícil de revertir. Esos no son problemas intelectuales ni vienen determinados por condiciones físicas. La conjetura, por tanto, es que la I. A. y la inteligencia humana ayudarán a resolver solo una parte del rompecabezas. Será la libre volición humana la que llevará a elegir el bien y emprender el camino arduo. Desarrollarla requiere una formación costosa, pero llena de satisfacciones, algunas de las cuales serán económicas. ¿Quizá todo el tiempo que ahorraremos gracias a la I. A. debamos dedicarlo a una formación humana integral con miras al bienestar propio y de otros?

Referencias

[1] Brandenburger, A.; H. Stuart. 1996. Value-based business strategy. Journal of Economics & Management Strategy 5, 5-24.

[2] Gymrek, P.; H. Winkler; S. Garganta. 2024. Buffer or bottleneck? Employment exposure to generative AI and the digital divide in Latin America. World Bank research paper.

[3] IMD World Digital Competitiveness Ranking 2024.

[4] Backhouse, R.; S. Medema. 2009. On the definition of economics. Journal of Economic Perspectives 23, 221-233.

[5] McLean, D.; J. Pontiff. 2016. Does academic research destroy stock return predictability? Journal of Finance 71, 5-31.

[6] Bloom, N.; B. Eifert; A. Mahajan; D. McKenzie; J. Roberts. 2013. Does management matter? Evidence from India. Quarterly Journal of Economics 128, 1-51.

Foto: Alan Shields. Shape-Up, 1976-1977. The Museum of Modern Art. Gabriel Natividad.

Muy buen planteamiento. La clave, en mi opinión, estará en invertir en formación y en infraestructura digital para que la I.A., al igual que en slope donde cada movimiento abre nuevas posibilidades, no solo reduzca costos, sino que también ayude a crear valor agregado y nuevas oportunidades.

Exploit the positive points to have a new capybara clicker investment direction.

External intellectual aids or guidelines to making a good decision will not be enough to achieve a better balance unless the will is correctly shaped.

Será la libre volición humana la que llevará a elegir el bien y emprender el camino arduo. Desarrollarla requiere una formación costosa, pero llena de satisfacciones, algunas de las cuales serán económicas. ¿Quizá todo el tiempo que ahorraremos gracias a la I. A. debamos dedicarlo a una formación humana integral con miras al bienestar propio y de otros smashy road free?

Geometry Dash would not be the game it is today without its legendary level editor.

wheelie party The way you presented complex information so simply is remarkable.

Este análisis es realmente esclarecedor al enmarcar la introducción de la IA en Perú dentro del contexto de sus precios bajos y la necesidad de reducir costos.